- 地址:

- 贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区长岭南路178号茅台国际商务中心一期第AB幢(B)1单元9层19号房

- 邮箱:

- yg8174@qq.com

- QQ:

- 259633603

- 传真:

- 0851-84851236

- 手机:

- 18606505966

兴宁单丛茶是白叶单丛茶,产自位于广东省北部的兴宁市,具有形美、色翠、味甘、香郁的特点,多次被评为广东单丛茶冠军。兴宁单丛茶是介于全发酵的红茶与不发酵的绿茶之间的半发酵乌龙茶,运用了乌龙茶制作过程最精细的制茶工艺,鲜叶采摘以“两叶一芯一半面”为标准,经过晒青、7 次摇青、杀青、揉捻、烘焙等工艺加工而成。单丛茶因其品种以及各种工艺参数不同,展现出独特的品质特点,成品茶既带有清新的绿茶香,同时又有红茶的浓厚滋味,是集花香、蜜香、果香、茶香于一体的浓香型茶叶。

广东工业大学轻工化工学院的李秀美、吴克刚*和温柔柔等人通过科学检测兴宁单丛茶加工过程中主要风味物质的动态变化,以期为更好地判断茶叶的加工情况提供理论基础,把握加工程度,建立标准化的生产工艺,为实现规模化的生产提供参考。

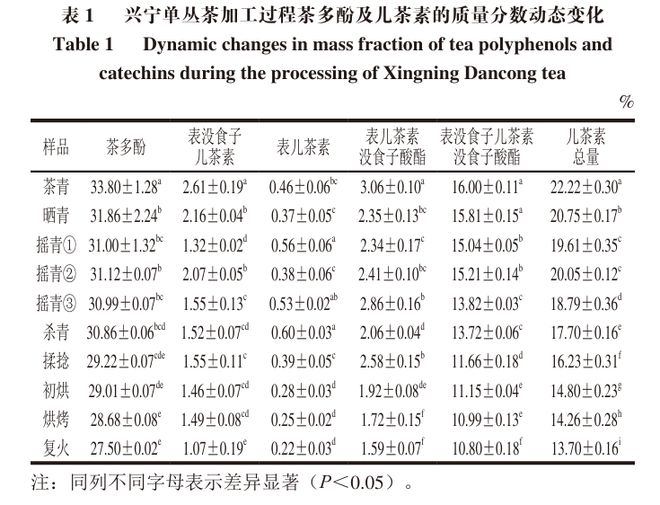

如表1所示,在兴宁单丛茶加工过程中,茶多酚的含量持续降低,最终成品与茶青叶相比,茶多酚含量减少了19%。这可能是因为茶多酚在多酚氧化酶及过氧化物酶的的作用下发生转化,生成其他物质;与此同时茶多酚还会与咖啡碱等物质络合,导致含量降低。作为茶多酚中占比最高的物质,儿茶素的含量也有相似的变化趋势。4 种儿茶素单体(表没食子儿茶素、表儿茶素、表儿茶素没食子酸酯、表没食子儿茶素没食子酸酯)含量的变化趋势基本一致,其中含量最高的是表没食子儿茶素没食子酸酯,其次是表儿茶素没食子酸酯。摇青结束后儿茶素总量比茶青降低了15%,主要是随着发酵程度的增加,儿茶素会氧化生成茶黄素及茶红素等色素物质,对茶汤的色泽以及爽口感均有贡献。

如图1A可知,兴宁单丛茶中的水分含量先以相对缓慢的速度降低,至烘烤阶段急速下降,初烘阶段采用低温烘焙,使茶叶定型,呈现条索紧结的状态,烘烤阶段高温快速去除茶叶中的水分,最后复火使水分质量分数降至6%以下,以确保茶叶完全干燥,香气醇厚、滋味浓厚。水浸出物是指茶汤中水溶性物质的总和,可以反映茶汤滋味的薄厚程度。在整个制作过程中,水浸出物的含量呈现明显的下降趋势,在摇青后期有一个明显的降低,可能是因为在摇青阶段细胞呼吸作用增强,促进了茶叶中可溶性糖类、蛋白质等物质的消耗转化。在高温复火时,茶叶的水浸出物含量进一步减少,部分物质通过热解或聚合反应转化为挥发性成分,导致水浸出物含量的降低。

由图1B可知,氨基酸总量与茶氨酸的含量基本是同步变化的,制茶前期蛋白质由于酶促反应水解生成氨基酸,氨基酸含量逐渐累积并在第3 次摇青后到达了峰值,后期含量下降可能是氨基酸在高温条件下发生氧化缩合反应,形成暗红色的高聚合物,以及分解产生挥发性的醛类物质。茶氨酸是茶叶中的主要非蛋白质氨基酸,是茶叶中鲜爽味的主要来源之一,在摇青中期呈明显升高趋势。蛋白质在初烘时含量明显下降,可能是发生了热解或缩合反应。氨基酸及茶氨酸的动态变化有助于茶叶形成独特的风味。

由图1C可知,单丛茶中的可溶性糖质量分数整体呈现先上升后下降的趋势。在晒青及摇青前期均呈现增长的趋势,可能是因为晒青阶段时温度升高,导致纤维素酶的活性增强,使多糖水解成小分子的糖。可溶性糖含量在摇青后期上升直至揉捻前急剧下降,一方面是摇青阶段茶叶之间的摩擦导致叶片机械损伤,促进了可溶性糖的转化消耗;另一方面,随着制作过程的进行,茶叶中的水分逐渐散失,也会导致可溶性糖含量的减少。糖类能够中和多酚类物质的苦涩味。咖啡碱是茶叶中最主要的生物碱,也是茶叶苦涩味的主要来源之一。咖啡碱质量分数整体变化趋势较为平缓,茶青中的质量分数为3.830%,在摇青结束后含量有所升高,烘焙阶段咖啡碱在高温条件下发生升华而显著降低,复火后成品茶叶中咖啡碱的质量分数为3.479%,咖啡碱含量的降低减弱了茶叶的苦涩滋味,使茶叶口感更佳。

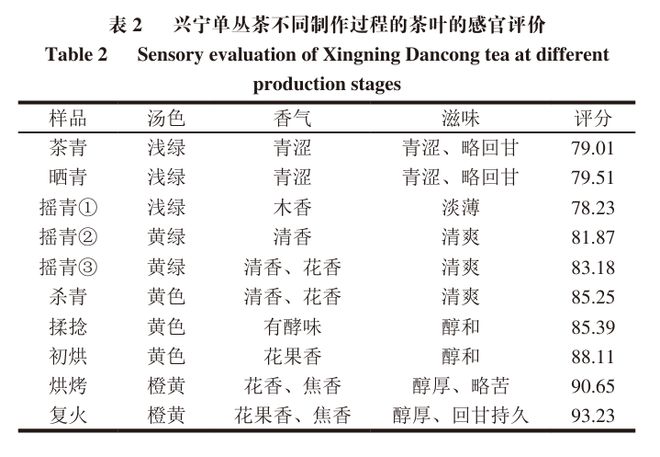

如表2所示,从茶青到复火后成品茶的青涩味逐渐减弱,在第7 次摇青结束后青味基本消失,茶叶香味变得复杂,花果香逐渐显现;经过烘焙阶段的高温处理,美拉德反应生成的焦香味与具有花果香的物质共同赋予茶叶浓郁的香气。在摇青发酵过程中茶叶茶汤颜色由绿色慢慢消退,黄色逐渐显现,这可能与茶多酚逐渐氧化生成茶黄素、茶红素等色素物质有关。评分最高的样品为复火后的茶叶,由此可见制茶的每个步骤都至关重要,其共同构成兴宁单丛茶的独特品质和口感。

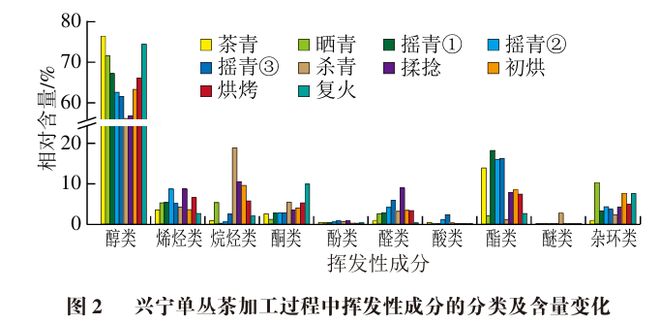

兴宁单丛茶加工过程中共检测出252 种挥发性成分,其中茶青52 种、晒青48 种、第1 次摇青后41 种、第3 次摇青后57 种、第7 次摇青后50 种、杀青72 种、揉捻66 种、初烘62 种、烘烤63 种、复火后61 种。表3仅列出其中主要成分的相对含量。由图2可知,茶叶中的挥发性成分主要有醇类、酮类、酯类、烯烃、烷烃类及杂环类等化合物,整个制茶过程中醇类、烯烃及酯类物质的相对含量降低,烷烃、酮类、醛类及杂环类物质相对含量升高。

兴宁单丛茶加工过程中,醇类物质始终保持在挥发性物质总量的55%以上,其中含量较高的有芳樟醇、二氢芳樟醇、芳樟醇氧化物I、芳樟醇氧化物II、芳樟醇氧化物IV、反式-橙花叔醇等。制茶过程中醇类物质经历了先降低后升高的趋势,在杀青时降到最低,较茶青时降低29%,最终成品茶较茶青降低3%。芳樟醇及其氧化物是白叶单丛茶的特征香气化合物,呈柑橘、花香味。芳樟醇在茶青中占比约18%,至第1 次摇青结束达到峰值后便持续降低,复火后的茶中含4.61%。具有清新的木香及花香的二氢芳樟醇是茶青中含量最高的成分,与芳樟醇的含量呈相反的变化趋势,在第1 次摇青结束降至最低后呈上升趋势,推测两者之间在酶及环境条件的作用下能够相互转化。芳樟醇氧化物II及芳樟醇氧化物IV的相对含量最终均升高。反式-橙花叔醇是由反式-橙花叔醇合酶利用法尼基二磷酸转化生成,在摇青阶段反式-橙花叔醇合酶活性被激活,反式-橙花叔醇的含量升高,在干燥阶段下降。摇青阶段主要是在酶的催化作用下促进芳樟醇的氧化,减少了青草香,在烘焙阶段,持续的高温使得部分低沸点醇类物质挥发。最终的成品茶中,具有柔和木香及清甜果香味成分的芳樟醇氧化物II、芳樟醇氧化物IV、4-戊烯-2-醇、四氢芳樟醇及反式-橙花叔醇等物质含量明显升高。与其他单丛茶不同的是,兴宁单丛茶中检测到了相对含量达26.74%的二氢芳樟醇,但并未检测出吲哚、

酯类物质是茶叶中重要的挥发性成分之一,种类丰富,多呈现轻微果香,可能由茶叶中的醇类与酸类酯化而成,也可能是羟基酸类在高温的作用下脱水形成。制茶过程中酯类物质含量先升高后降低,在成品茶中达到最低值,米乐-官方网站入口为3%。制茶过程中酯类化合物的种类变化较大,所有茶叶均有的物质只有二氢猕猴桃内酯,其次柳酸甲酯在整个制茶过程频繁出现且含量较高。柳酸甲酯是半发酵茶乌龙茶中重要的呈香物质,具有类似薄荷的冬青油香味,是茶青中含量最高的酯类,在整个制茶过程中含量呈现波动式减少,茶叶的气味逐渐柔和;二氢猕猴桃内酯具有烘烤香及坚果香味,复火后的含量为0.27%,赋予茶叶独特的风味。

-紫罗酮、6-甲基-5-乙基-3-庚烯-2-酮,成品茶中这些物质的含量均有不同幅度的提高,使得茶叶的花果香逐渐明显。-紫罗酮有紫罗兰花的甜香,在茶叶中是由-胡萝卜素在胡萝卜素裂解酶作用下分解生成,摇青发酵以及高温烘焙可以加速其分解产生更多的-紫罗酮。茉莉酮的含量在初烘阶段达到峰值,成品茶较茶青含量升高。2-戊酮和植酮的含量均在复火结束后迅速升高,成为茶叶中的主要酮类物质。

茶叶的制作过程中产生了大量的直链烷烃,正十六烷、正十五烷、十四烷、正十二烷、正十八烷的含量均在杀青后达到峰值,在烘焙过程中逐渐分解,成品茶中仅检测出正十六烷,与杀青叶相比降幅达78%,复火后茶叶中主要含有支链的2,6,11-三甲基十二烷等。茶叶中的饱和烷烃几乎不呈香。月桂烯是茶叶中主要的烯烃,具有令人愉快的甜香脂气味,在第1 次摇青时大量生成,较茶青升高2 倍,随后逐渐降低,复火后仅剩余0.31%。研究表明,月桂烯在一定的条件下可以转化为二氢芳樟醇,推测月桂烯对兴宁单丛茶中二氢芳樟醇的含量升高有所贡献。柠檬烯在茶叶中可以通过萜烯合成酶催化其他萜类化合物转化生成,摇青发酵过程中酶活性升高,(+)-柠檬烯的含量在第3摇青时大幅增长,随后逐渐降低。茶螺烷具有松木香并有典型的茶香,在制茶过程中含量先升高后降低。苯甲醛可以通过多酚类物质的氧化产生,也可以通过氨基酸及糖类的热降解反应生成,在第7 次摇青时出现并持续增长。

为了探究兴宁单丛茶在制作过程中的风味物质变化,测定了其滋味成分及挥发性香气成分的动态变化。结果表明,在兴宁单丛茶加工过程中,摇青阶段的发酵及烘焙阶段的高温对物质变化作用更加明显。茶叶水分含量的减少影响着水溶性成分的变化,水浸出物含量由于茶叶本身的呼吸作用及可溶性物质的转化升华而不断降低,茶多酚、儿茶素及咖啡碱含量的降低减少了茶叶的苦涩味,蛋白质的反应变化丰富了茶叶的挥发性物质,氨基酸及茶氨酸为茶叶提供鲜爽口感,可溶性糖为茶汤增加了甜味。本实验采用HS-SPME-GC-MS测定兴宁单丛茶加工过程中的挥发性成分变化,结果表明醇类是兴宁单丛茶中含量最高的挥发性成分,其中又以具有花香及果香味的二氢芳樟醇、芳樟醇为主要成分。加工过程中茶叶桧烯、

-蒎烯等青草味物质逐渐消散,具有清甜、花果香的挥发性物质逐渐累积,具有焦香味的吡嗪类化合物含量增多。最终成品茶中以芳樟醇氧化物II及二氢芳樟醇为主的各类物质共同构成兴宁单丛茶独特的花果香。本研究从风味物质变化入手,探究了其在兴宁单丛茶加工过程中的变化规律,关于兴宁单丛茶风味形成的机理及变化条件仍需要进一步的研究,为更好地保证单丛茶生产过程中的品质提供理论支撑。

吴克刚,广东工业大学轻工化工学院教授、硕士生导师,广东省高等学校“千百十工程”省培养对象。民主促进会广东省委员会委员,广东工业大学支部主委。广东省食品学会常务理事,中国花卉协会桂花分会副会长。30年来一直从事药食两用植物以及特色油料资源的研究,特别在药食香辛料创新开发方面承担了十多项省、部级产学研重点重大项目,多项成果转化为生产力,产生明显的经济效益。获民进中央“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人”称号,两项成果获广东省科学技术二等奖,发表学术论文200多篇,主编学术专著《食品微胶囊技术》、参编十二五规划教材《食品安全与卫生》、作为副主编参编《芳香中药学》、主编《芳香健康学》。近20年来,聚焦药食芳香植物精油在替代抗生素、食品天然防腐保鲜、芳香疗法等大健康领域开展科学研究与科普宣传。主要研发方向:药用与食用香料植物的创新开发、特色油料创新开发利用、农产品保鲜与深加工技术。

本文《兴宁单丛茶在制作过程中的风味物质变化》来源于《食品科学》2025年46卷第12期233-239页,作者:李秀美,吴克刚,温柔柔,柴向华,段雪娟,于泓鹏,刘晓丽,陶志华,王萍萍,林雅慧,戴勇平。DOI:10.7506/spkx1023-148。点击下方 阅读原文 即可查看文章相关信息。

实习编辑:俞逸岚;责任编辑:张睿梅。点击下方阅读原文即可查看全文。图片来源于文章原文及摄图网

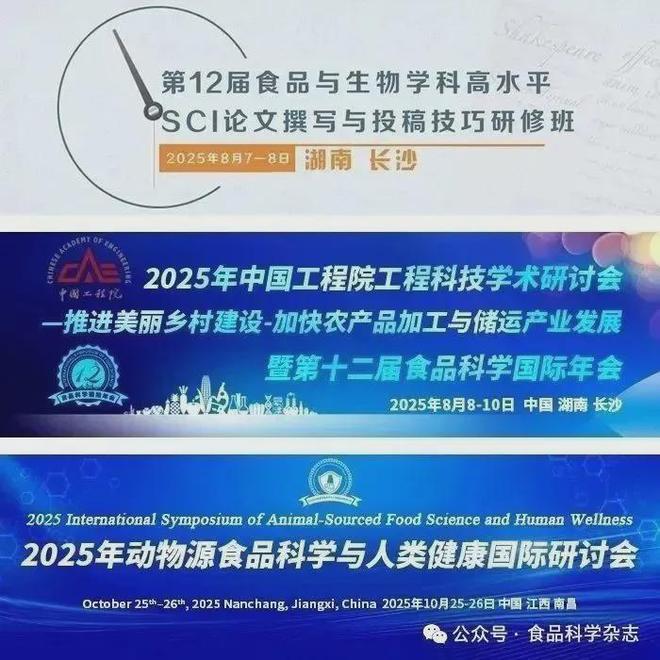

为了帮助食品及生物学科科技人员掌握英文科技论文的撰写技巧、提高SCI期刊收录的命中率,综合提升我国食品及生物学科科技人员的高质量科技论文写作能力。《食品科学》编辑部拟定于2025年8月7-8日在 中国 湖南 长沙 举办“第12届食品与生物学科高水平SCI论文撰写与投稿技巧研修班”,为期两天。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于建设美丽中国先行区的实施意见》和“健康中国2030”国家战略,全面加强农业农村生态环境保护,推进美丽乡村建设,加快农产品加工与储运产业发展,实现食品产业在生产方式、技术创新、环境保护等方面的全面升级。由中国工程院主办,中国工程院环境与轻纺工程学部、北京食品科学研究院、湖南省农业科学院、岳麓山工业创新中心、中国工程科技发展战略湖南研究院承办,国际食品科技联盟(IUFoST)、国际谷物科技协会(ICC)、湖南省食品科学技术学会、洞庭实验室、湖南省农产品加工与质量安全研究所、中国食品杂志社、中国工程院Engineering编辑部、湖南大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、长沙理工大学、湘潭大学、湖南中医药大学、新疆维吾尔自治区农业科学院协办的“2025年中国工程院工程科技学术研讨会—推进美丽乡村建设-加快农产品加工与储运产业发展暨第十二届食品科学国际年会”,将于2025年8月8-10日在中国 湖南 长沙召开。

为进一步促进动物源食品科学理论的完善与创新,加速科研成果向实际生产力的转化,助力产业实现高质量、可持续发展,由北京食品科学研究院、中国肉类食品综合研究中心、中国食品杂志社将与江西农业大学、江西科技师范大学、南昌师范学院、家禽遗传改良江西省重点实验室共同举办的“2025年动物源食品科学与人类健康国际研讨会”,将于2025年10月25-26日在中国 江西 南昌召开。